Creció soñando el día ver:

La larga búsqueda de los hijos de detenidos desaparecidos en Chile*

Carla Peñaloza Palma**

Universidad de Chile

[email protected]

Hasta el 11 de septiembre de 1973 gobernaba en Chile el presidente Salvador

Allende y los partidos de la Unidad Popular,un gobierno democráticamente electo,portavoz de una de las utopías más importantes del siglo XX, como fue la vía

pacífica al socialismo. El golpe de estado de las Fuerzas Armadas, significó el fin de todo

ello, pero además, inició un inédito proceso de represión que dejó más de cuatro mil

muertos, medio millar de prisioneros políticos, y una cifra indeterminada pero

largamente superior a las doscientas mil personas desterradas.

Si bien el país no había enfrentado nunca un episodio de violaciones masivas y

sistemáticas a los derechos humanos, la organización de las víctimas fue temprana y

decisiva.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares

de Ejecutados Políticos se constituyeron a pocos meses después del golpe de Estado, y en contra de sus deseos fue creciendo a medida transcurría el tiempo y la represión

continuaba, convirtiéndose así mismo en los principales referentes de movimientos de

defensa de los derechos humanos, en dictadura y luego en la larga transición a la

democracia chilena.

Ambas organizaciones están compuestas mayoritariamente por mujeres, pero no es

exclusivamente un agrupación de madres, ni viudas. Por el contrario, sus integrantes

tienen distintos vínculos de parentesco con los ausentes. Esposas, hijas, hermanas, y

por supuesto también madres. De esta forma ha sido siempre un espacio intergeneracional, cuyas dirigencias han estado fuertemente marcadas por esposas e

hijas. Fueron y continúan siendo, las únicas organizaciones que reúnen de manera exclusiva a familiares de las víctimas.

Los “detenidos-desparecidos” alcanzan un número de 1102 personas (1). La mayoría de

los “desaparecidos” militaba en un partido o movimiento político, y dentro de este grupo,

muchos de ellos habían ocupado un lugar en el gobierno de la Unidad Popular, por lo que sus actividades profesionales y políticas fueran de conocimiento público.

Del total de víctimas, 126 eran mujeres. Entre estas últimas, diez estaban embarazadas al

momento de sus detención, de esos niños también se perdió todo rastro, sin que exista

noticia de que alguno de ellos haya llegado a nacer.

Es probable, que el hijo o la hija de Michelle Peña (2), quien tenía ocho meses y medio de

embarazo al momento de ser detenida, haya llegado al mundo en un centro clandestino de tortura, probablemente Villa Grimaldi, sin embargo no hay constancia de ello (3). A

diferencia de Argentina y Uruguay no existen en Chile casos de bebes apropiados por los

militares, ni nacidos en cautiverio.

En Chile, el objetivo de la detención de estas mujeres no fue el de quedarse

con sus hijos, sino sólo castigarlas por su militancia política, a diferencia de la

política de sustracción y tráfico de niños como en Argentina, o España

durante el Franquismo, para reeducarlos o darlos en adopción (Peñaloza, 2015, p. 232).

La mayoría de los hijos creció con uno de sus padres, siendo unos pocos los que

padecieron la ausencia de ambos. No existen tampoco casos de niños chilenos

recuperados, pues no fueron nunca detenidos junto a sus padres.

La dramática excepción fue Pablo Athanasiu Laschan, hijo de Miguel Ángel y Frida,

militantes del MIR, detenidos en Buenos Aires el 15 de abril de 1974, en el marco de

la Operación Cóndor. La pareja se había exiliado en Argentina huyendo de la

represión desatada a partir del golpe de estado de 1973. Pablo tenía entonces 5

meses de edad. El año 2013 se convirtió en el nieto número 109 en ser recuperado por

Abuelas de Plaza de mayo, pero en abril de 2015 se quitó la vida (4).

En Chile, las agrupaciones de familiares se constituyeron en un espacio político, para

demandar verdad y justicia, pero también en una red para quienes padecieron la represión y la ausencia.

Los hijos más pequeños vivieron y crecieron en ese espacio, que físicamente estaba

ubicada en las dependencias de la Vicaria de la Solidaridad al costado de la Catedral de

Santiago. Muchos de ellos aprendieron en ese lugar a dar sus primeros pasos, a leer o

escribir, y también a reconocerse parte de un grupo particularmente afectados por la

represión, pero protegido por los afectos que da la solidaridad entre y hacia los

perseguidos.

De hecho se reproducían dinámicas de la familia perdida, la biológica y la política,

recreando las actividades que antes del golpe de Estado realizaban los partidos de la

izquierda chilena, como paseos a la playa, convivencias, en que los militantes incluían a

toda la familia, aunque muchas veces era toda la familia la que militaba en el partido,

todo ello era parte del mundo ausente que era necesario recrear.

En términos concretos, y en la idea de proteger a los niños, un grupo de mujeres,

también familiares de las víctimas creó el programa de Protección de la Infancia

Dañada por Estados de Emergencia (PIDEE), que otorgaba atención médica y

sicológica, reforzamiento escolar, pero sobre todo un lugar que reunía a los más

desprotegidos entre las víctimas, sus hijos.

Padres asesinados, desaparecidos o presos, hijos del exilio y el retorno, tuvieron un lugar

para re-conocerse y encontrar ayuda en un país que les era mayoritariamente hostil.

En ese proceso todos fueron creciendo e incorporándose a la vida política chilena, que

en verdad, nunca les fue ajena. Militaron en organismos de derechos humanos o en

partidos políticos, que en general coincidían con los de los padres que habían sido

víctimas de la dictadura, así como también en el movimiento estudiantil secundario o universitario.

Una vez acabada la dictadura, los chilenos en general y los familiares de las víctimas en

particular, tenían expectativas en materia de derechos humanos. El programa del nuevo

gobierno prometía derogar la Ley de amnistía y avanzar en el conocimiento de la verdad

sobre el destino de los desaparecidos.

La ley de amnistía había sido promulgada durante la dictadura, y cubría todos los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978. La complicidad de los tribunales de justicia hizo que la ley se interpretara no sólo como impedimento para juzgar sino incluso investigar los crímenes perpetrados en esas fechas.

Esta ley no se ha derogado hasta hoy, pero ha sido superada por la vía de los hechos, en

términos generales, a partir de la detención de Pinochet en Londres en 1998 (5). De

acuerdo a la legislación internacional, ha prevalecido la idea de que los crímenes de

lesa humanidad son imprescriptibles, que no se pueden amnistiar y, que la legislación

internacional está por sobre las leyes nacionales. Además se sienta precedente

sobre la figura de “secuestro permanente” a los casos de desaparición forzada, toda vez

que no aparezcan las víctimas, vivas o muertas.

Es decir, en términos prácticos durante casi toda la década, y salvo excepciones no

contempladas por la amnistía, los crímenes de la dictadura permanecieron impunes, no

obstante el Informe de Verdad y Reconciliación, emanado de la Comisión del

mismo nombre, creada por el primer gobierno de la democracia, más conocido como

Informe Rettig (1991).

El Informe dio a conocer el nombre de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados

Políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, la fecha de su

detención, su militancia política y una pequeña biografía de sus vidas. Toda esta información fue entregada por los familiares de las víctimas y por los organismos de

derechos humanos, por lo tanto era una verdad sabida para estos, pero sirvió para

que el resto del país pudiera estar en antecedentes y ser reconocida como una

verdad de Estado, faltaba lo más importante que era el destino de los desaparecidos.

Para ello era necesaria la información de las Fuerzas Armadas y los organismos represivos que se negaron a colaborar con el informe. Más tarde y junto a la derecha

política, vinculada con la dictadura, se negaron a reconocer sus resultados.

Si bien fue un avance en materia de verdad, hacía aún más evidente la sensación de

impunidad. Había reparaciones de carácter material para las familias, pero muy exiguas

muestras simbólicas.

Las expectativas eran disimiles, mientras los organismos de derechos humanos

esperaban que el informe trajera consigo la justicia, el gobierno, y otros sectores de la

sociedad chilena, y muy fuertemente la iglesia, hacían un llamado a la reconciliación, sin que nadie de los involucrados en las violaciones a los derechos humanos pidiera

perdón, y amparados judicialmente por la amnistía.

En ese contexto, los familiares de las víctimas, y muy lentamente sectores más

amplios de la sociedad fueron exigiendo cada vez con más fuerza, la necesaria justicia.

La respuesta no fue solo la denegación si no al menos dos “ejercicios” militares, para

evitar ser llamados a declarar a tribunales y un intento de ley de “punto final” en 1993,

que fue retirado del parlamento por el Poder Ejecutivo, ante la presión de cada vez más

chilenos que anhelaban justicia.

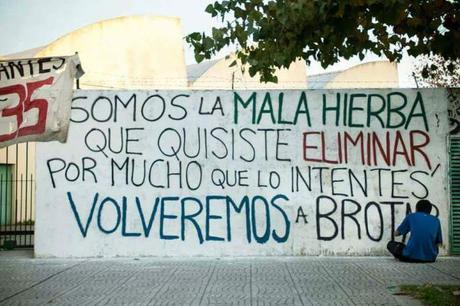

En ese escenario de impunidad, similar al de Argentina de los noventa, tras las leyes de

Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín, y los indultos a los militares de Menem, en la misma época, los hijos de detenidos desparecidos intentaron agruparse en una

orgánica que les fuera propia, como HIJOS. No obstante su relación previa, este intento

no dio fruto, básicamente por las diferencias políticas entre ellos, que pesaban más que

su identidad de hijos de víctimas a la hora de conformar un espacio propio.

De ese intento surge un grupo que utiliza el método argentino del escrache, pero que no

está compuesto exclusivamente por hijos, y que actúa hasta el día de hoy como Comisión Funa, pues es el término equivalente a escrache.

Antes, en la década de los ochenta, la propia agrupación había tenido una sección “juvenil” que reunía a los hijos que en esos años atravesaban la juventud y la adolescencia, dando forma a algunas iniciativas propias, pero dentro del ámbito de la organización general.

No quiere decir esto que los hijos no se hayan organizado en torno a la demandas

del movimiento de derechos humanos, sino que adquiere otras características.

Posteriormente, un grupo de hijos se reúnen para organizar una huelga de hambre(agosto-septiembre de 2003), en el contexto de discusión de una nueva propuesta sobre derechos humanos del gobierno de Ricardo Lagos, en el marco de la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado. Las edades de los miembros del grupo iban entre los 23 y los 39 años y no continúa como movimiento tras la huelga.

El accionar de los hijos no tiene una expresión generacional, si no que han sido y continúan siendo parte de un movimiento mayor, que se expresa en la participación en

la Agrupación de Familiares, tomando roles dirigentes, asumiendo muchas veces el

relevo de los mayores, incluso bajo el rótulo de segunda o tercera generación según

fueran hijos o nietos de desaparecidos o en movimientos de defensa de derechos

humanos agrupados más bien por “lugares” o “casos”, como “Paine”, o “familiares de los

119”, donde nuevamente encontramos una convergencia generacional, y diferentes lazos familiares.

Porque si bien la mayoría de las víctimas de la dictadura fueron jóvenes, (71% tenía entre 16 y 35 años) el promedio de edad es más alto que el caso argentino, y está relacionado con el carácter de los partidos, los roles dentro de ellos o del gobierno, por lo mismo la generación de los hijos es de edades dispares, lo que ha hecho tal vez más difícil la formación de una identidad homogénea.

No obstante lo anterior, han estado presentes en distintos ámbitos de la lucha por la

defensa de los derechos humanos, en tanto profesionales, o activistas, y distintos escenarios, no sólo desde la militancia, sino incluso al revés. Puede decirse que desde su condición de hijos, han sabido proyectar los valores universales de estos derechos en

cada uno de sus quehaceres, como el arte, la docencia, la investigación, o la organización

comunitaria y muy especialmente hacia las nuevas generaciones, empezando por sus

propios hijos.

Notas

** Carla Peñaloza es Doctora en Historia por

la Universidad de Barcelona, docente del

Departamento de Historia de la Universidad

de Chile y Coordinadora del Diplomado

Educación, Memoria y Derechos Humanos

* Agradezco muy especialmente a María Paz

Concha, hija de Marcelo Concha, detenido y

desparecido desde 1976. Sus comentarios e

informaciones fueron muy importantes para

este trabajo.

(1) Informe de Verdad y Reconciliación,

Gobierno de Chile, 1991

(2) Militante socialista, estudiante, detenida

y desparecida desde el 20 de junio de 1975 a

los 27 años de edad.

(3) Rojas, Paz Todas íbamos a ser reinas,

LOM, Santiago

(4) http://www.perfil.com/sociedad/Sesuicidio-Pablo-Athanasiu-el-nietorecuperado-109-20150411-0102.html.

(5) La primera sentencia que omite la ley de

amnistía es de 1993, sin embargo no se extenderá sino hasta fines de la década de

los noventa, como hemos señalado.