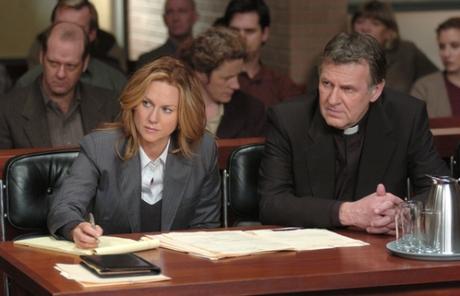

Extraño híbrido de truculenta película de terror y melodrama de juicios, esta película de Scott Derrickson (acreditado además como coguionista), teóricamente basada en hechos reales, desaprovecha una buena idea de origen al entregarse a los tópicos y los lugares comunes de uno y otro género. Celebrada en su día entre la crítica española por su elegancia formal, por las interpretaciones de los protagonistas y por la nutrida documentación manejada para escribir y dar solidez al guión, la historia falla, sin embargo, en lo más importante, la representación del combate, no de los hombres de Dios contra el demonio, sino del mundo de las ideas, las pruebas, los hechos concretos, la construcción racional de una realidad, frente al espíritu, la fe, lo desconocido, lo oculto, la irracionalidad, aquellos territorios que la experiencia, la ciencia, los cincos sentidos, no llegan a alcanzar y que, por tanto, consideramos imposibles, irreales, terreno abonado para la fantasía o la locura. La premisa, de entrada, es más que estimulante: un sacerdote católico, el padre Moore (Tom Wilkinson), es detenido y procesado por la muerte de la joven Emily Rose (Jennifer Carpenter) durante la celebración de un ritual de exorcismo. Las maquinarias policial y judicial se ponen en marcha, pero, en paralelo, el padre Moore advierte a su exitosa abogada defensora, Erin Bruner (Laura Linney), que acaba de ganar un importante y mediático caso y es además una atea convencida, del desencadenamiento de las fuerzas del bien y del mal que libran una batalla a su alrededor. Decidida a plantear la defensa en torno a la “lógica” argumental de quien cree en ese enfrentamiento ascestral, en el juicio, a la manera del clásico La herencia del viento (Inherit the Wind, Stanley Kramer, 1960), se dan dos posturas, la del fiscal (Campbell Scott), un creyente convencido que, no obstante, se ciñe a la cuestión de la culpabilidad material y, por tanto, a la responsabilidad del sacerdote en el abandono por la niña de sus tratamientos médicos y su consiguiente fallecimiento, y la de la defensora, que, en el plano de las creencias compartidas por la muchacha y el cura, pretende exponer al jurado los acontecimientos interpretados desde la fe y el tratamiento espiritual de los males de la joven, para los cuales la medicina tradicional no proporcionaba, en opinión de ambos, solución alguna. El interesante, a priori, debate entre ambas perspectivas (la médica y la legal, por un lado; la espiritual y “mágica”, por otro) deviene, sin embargo, en fracaso total al renunciar el guión a penetrar en las cuestiones, paradojas y contradicciones de más enjundia -la presunta existencia, el poder y la influencia de esferas de la realidad que no resultan perceptibles por los sentidos, que exceden sus capacidades o que no son controlables por ellos, pero que supuestamente están presentes en nuestras vidas desde el principio de los tiempos y son determinantes en nuestra cotidianidad- y ceder a los efectismos de ambos géneros.

Así, el segmento judicial queda reducido a algunos de los clichés más recurrentes del género: abogada triunfadora y ansiosa de notoriedad y ascenso social, que ha dejado de lado su vida personal para dedicarse en cuerpo y alma a labrar su carrera, asume el caso bajo la promesa de ser reconocida socia de la firma para la que trabaja; con poca ética y menos escrúpulos, utiliza todos los medios y argumentos a su alcance para construir la defensa, incluso por encima de los deseos de su defendido; no obstante, las dudas y los extraños fenómenos que empiezan a condicionar su trabajo en el caso, aderezados con la oportuna recuperación de un episodio de su pasado que ahora rememora en clave espiritual, comienzan a quebrantar la solidez de sus creencias y termina por abrazar todo aquello de lo que hasta ahora había renegado al tiempo que sus esquemas mentales se abren a otra forma de crecimiento personal. El juicio, además, transcurre por los lugares habituales, entre protestas, dramáticos testimonios, tensos interrogatorios, discursos ante el jurado, paseos por la sala mientras se lanzan preguntas al aire, advertencias de la juez, testigos sorpresa y testimonios salvadores que a última hora se ven truncados, suspense en la lectura del veredicto y el sorpresivo giro final metido con calzador… En el otro apartado, la presentación de la supuesta posesión diabólica, pronto se abandona el terreno de la ambigüedad (la dicotomía entre los problemas psicológicos graves o la injerencia sobrenatural) y del suspense de la extraña fenomenología inicial para volcarse en una progresiva degeneración efectista que alcanza su máxima cota en el exorcismo propiamente dicho, en la explotación morbosa, sanguinolenta y sensacionalista del tremendismo. A partir de la irrupción de este aspecto en la trama, el guión, como el pulso narrativo, se muestra vacilante y caprichoso, da la impresión de que puede pasar cualquier cosa a conveniencia, no de lo que tal vez pudiera pedir la historia, sino por antojo de quien la maneja.

Más acertada en la atmósfera del conjunto y en la progresión narrativa (en particular, cierto desorden muy bien estructurado en la presentación del caso, con flashbacks a partir de las entrevistas y las declaraciones de testigos) que en el desarrollo del tercio final, con todo lo que rodea el juicio en exceso melodramatizado y en plena excrecencia demoníaca, un “todo vale” muy poco justificado por lo que se cuenta en el guión, la carencia principal de la historia, como se ha apuntado, es la renuncia a tratar abiertamente el choque entre las constataciones científicas y aquello que permanece inexplorado o inexplicado, la extrema racionalidad impuesta por el modo de vida moderno frente a la pulsión espiritual inherente a todo ser humano desde que en tiempos primitivos fuera consciente del hecho del nacimiento y de la muerte, del concepto de trascendencia. Apostando por la facilidad en lugar de por la complejidad, los guionistas recurren a los tópicos casi folclóricos sobre las películas de exorcismos y de las intrigas conspiranoicas (pilotadas, en este caso, se entiende, por Lucifer y similares), a los giros forzados (el desenlace del personaje del médico que accede a testificar para la defensa, escena que parece un pegote añadido con prisas o a deshora) y al sentimentalismo más burdo. Voluntariosa y osada al inspirarse en un caso real y pretender retratarlo para mover a la reflexión y a la profundización en ese territorio arcano que desconocemos y que tendemos a obviar, la propia película trunca esa intención inicial al volverse timorata y autocomplaciente, al recogerse sobre los cauces dramáticos habituales del melodrama de sobremesa. En suma, una gran oportunidad perdida de introducir una interesante variante, tanto en el género de terror como en el de juicios, y de llevar la capacidad del cine comercial a niveles de profundidad poco comunes en las carteleras.