Los últimos acontecimientos en Macedonia llevaron al ministro de exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a declarar que Occidente había planeado y estaba ejecutando una nueva revolución de color. Más allá de si las palabras de Lavrov se basan en algún tipo de evidencia o por el contrario no son más que una estrategia de propaganda rusa, lo interesante de analizar es el concepto de revolución de color y la forma de llevar este tipo de revolución a cabo. Para ello, se encuadrará dicha noción en el contexto geopolítico e internacional de la posguerra fría para posteriormente analizar someramente aquellas revoluciones que se saldaron con éxito.

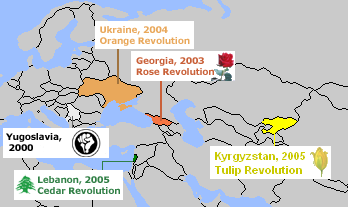

Mapa donde se pueden ver las cinco principales revoluciones de colores. La Revolución de los Cedros en Líbano se queda fuera de este análisis por no producirse en un espacio postsoviético o donde Rusia tenga intereses geopolíticos relevantes.

Entendiendo el contexto

El término o concepto revolución de color comenzó a ser masivamente usado debido a la caída de ejecutivos en diferentes espacios geopolíticos en el primer lustro de la década del 2000. Estos gobiernos, calificados de tiránicos y autoritarios por Occidente, fueron sucumbiendo ante una serie de movilizaciones populares, que en la mayor parte de los casos estaban apoyadas por los partidos y agrupaciones políticas de la oposición pero lideradas por asociaciones de la sociedad civil. Además, para explicar el éxito de las revoluciones de colores en Serbia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004) y Kirguistán (2005), es necesario también analizar el papel que jugaron algunas organizaciones de Estados Unidos o que estaban próximas a ella, ya que sin su colaboración ninguna de las revoluciones se habría saldado con éxito.

Para comprender por qué se producen las revoluciones de colores es necesario hacer un breve repaso de algunos acontecimientos que sucedieron tras el fin de la Guerra Fría. Con el fin de dicho periodo histórico, la Unión Soviética se desintegra en un total de 15 repúblicas que se convierten en Estados independientes. De la ruptura de aquel puzle, Rusia quedó como la heredera del legado soviético y de todo lo que había representado la URSS. En aquellos primeros años de la década de 1990 eso era sinónimo a un Estado que había sido la segunda potencia mundial y ahora mendigaba por ayuda del FMI y la aceptación occidental a través de no levantar demasiado la voz en las cuestiones internacionales. Durante los años de Yeltsin (1990-1999), la política exterior rusa se alineó completamente con aquella de Occidente en los asuntos más relevantes del escenario internacional. Eso explica que ninguna de las cancillerías occidentales, y tampoco ningún mass media occidental, criticase en exceso al país euroasiático cuando Yeltsin ordenó a las Fuerzas Armadas rusas bombardear el parlamento en el año 1993 o cuando Rusia decidió atajar la cuestión chechena con contundencia.

No obstante, aquella situación cambió con la llegada de Vladimir Putin al poder. Putin había vivido la destrucción de dos Estados, la República Democrática Alemana (RDA) y la URSS en un corto intervalo de tiempo y no estaba dispuesto a ver como Rusia seguía el mismo destino. Para ello sería necesario volver a remarcar la soberanía nacional, tanto en el interior ante los oligarcas que controlaban los resortes estatales e institucionales, como en el exterior ante un occidente que veía a Rusia como una potencia bananera con armas nucleares. En el terreno exterior, que es el que aquí interesa, esa reafirmación de la soberanía nacional pasaba por poner el foco en la zona euroasiática y en el espacio postsoviético para crear y garantizar una esfera de influencia rusa que sirviese de contrapunto al avance de la OTAN hacia el Este. Fue este giro en la política exterior rusa la que provocó la llegada de los Estados Unidos a la zona a través de revueltas de carácter nacionalista con el objetivo de contrarrestar dichos planteamientos.

Lógicamente, analizar las revoluciones de colores como meras conspiraciones internacionales sería un error de bulto. En otras palabras, los manifestantes de las revoluciones de colores tienen razones legítimas para protestar y exigir un cambio de gobierno y de rumbo en sus países, pero de no ser por la ayuda internacional de los Estados Unidos dichas revueltas jamás habrían logrado tener éxito. Sin embargo, ¿por qué en algunos países las revoluciones de colores tienen éxito y en otros no? ¿Cómo es posible que EEUU pueda intervenir en algunos estados y en otros no?

La voluntad exterior de los Estados Unidos fue clave para el éxito de las manifestaciones de colores, pero este apoyo no se podría haber ejecutado de no haber mediado dos elementos fundamentales. Por un lado, la debilidad de los estados en donde las revoluciones de colores se desarrollaban; por otro, el cierto clima de aperturismo y libertad que existía en los países en donde las revueltas se saldan con la victoria de los manifestantes. Asimismo, en aquellos lugares en donde los levantamientos no tuvieron éxito se debió o bien a que dichos países poseían una gran autonomía estratégica, especialmente vía control de sus recursos energéticos, o bien porque esos países han sido capaces de mantener cierta continuidad económica, política y social con el legado soviético, lo que ha permitido mantener la estabilidad, especialmente en el plano económico. Piénsese apenas que en Bielorrusia, un Estado que ha mantenido sus competencias relativamente intactas, la revolución de los jeans del 2006 fue un absoluto fracaso.

Antes de revisar los ejemplos exitosos de las revoluciones de colores, es necesario hacer referencia a que cada una de las revoluciones de colores ha tenido lugar en un escenario geoestratégico del área postsoviética: la primera de ellas en el Cáucaso Sur (Georgia, 2003); la segunda de ellas en el este de Europa (Ucrania, 2004); y la última de ellas en Asia Central (Kirguistán, 2005). Además, la primera revolución que abrió el ciclo, la sucedida en Serbia en el año 2000, iba destinada a derrocar del poder al ejecutivo de Slobodan Milosevic, único país en la zona que mantenía relaciones cordiales con Rusia y hostiles respecto a Occidente. Añadir que un último factor para explicar y comprender las revoluciones de colores es la hegemonía cultural que Estados Unidos ejerce a lo largo y ancho del mundo. Así, a través de dicha hegemonía, aquellos líderes de las revoluciones de colores, que tenían una relación directa o indirecta con instituciones académicas y culturales de EEUU, lograron establecer la idea general de que para avanzar era necesario implementar las ideas y valores que provenían de las instituciones estadounidenses.

Adiós, “Slobo” adiós

A pesar de que fueran muchos los que compararon a Milošević con Hitler y a Serbia con el III Reich, en la Serbia bajo Milošević había espacio para una limitada oposición política. Milošević no era un dictador, sino que a lo que él le gustaba era el trapicheo político y los pactos de salón. Así, aprovechando el escaso margen de actuación, la oposición se unió en un bloque con el objetivo de derrocar a Milošević y su partido del poder. Esto no era algo nuevo, ya que en 1991 y en 1996-97 también se intentó una estrategia similar. Sin embargo, la novedad fue que en esta ocasión la unión estaba bendecida por los Estados Unidos, quienes a lo largo de 1999 concedieron a la oposición serbia 25 millones de dólares.

Dentro del bloque de oposición, fueron los estudiantes, reunidos bajo las siglas de Otpor – liberación en lengua serbo-croata –, asociación estudiantil creada en 1998, quienes llevaron el peso. Los ideólogos de Otpor tomaron la obra de Gene Sharp, De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación, como de si la Biblia se tratase. Otro detalle importante del uso de esta obra es la conexión con la Albert Einstein Institution, la cual a su vez conectó a Otpor con senadores, partidos políticos, instituciones, agencias y figuras relevantes de la política y diplomacia estadounidense.

Uno de los numerosos carteles que usó Otpor y la oposición serbia para forzar la salida de Milošević del poder. En este cartel, que se convirtió en emblemático, se puede leer en serbo-croata “está acabado”

Con Otpor como punta de lanza y con la oposición unida en un bloque único, el objetivo era lanzar una campaña mediática y propagandística contra el ejecutivo serbio. Para ello, se reforzó el papel de la radio alternativa B92, al mismo tiempo que Radio Liberty colaboró activamente en la campaña contra Milošević y sus aliados. Además, tanto el Instituto Internacional Republicano, liderado en aquel entonces por John McCain, como el Instituto Nacional Demócrata encabezado por Madeleine Albright también ofrecieron su total apoyo a la oposición serbia. Más aún, esta última institución fue la que propuso que fuese Vojislav Koštunica el que se enfrentase a Slobodan Milošević en las presidenciales del 2000 debido a que dicho personaje nunca había recibido dinero del extranjero, como sucedió con Zoran Djindjic, o nunca había colaborado con Milosevic, como era el caso de Vuk Drašković. Además, Koštunica no tenía ningún carisma, por lo que le sería imposible conectar con las masas, algo que no sucedía con Drašković o Djindjic, al tiempo que su retórica nacionalista le permitía ser un líder aceptable para la populación serbia.

Así, con el apoyo de importantes organizaciones e instituciones estadounidenses, la campaña mediática contra Milosevic se desarrolló de una forma juvenil y alternativa. Pegatinas, grafitis, conciertos y otros recursos fueron usados para minar la imagen del político serbio, el cual llegó a las elecciones presidenciales de septiembre muy tocado. Tan tocado que fue derrotado por Kostunica, aunque este no pudo alcanzar el 50,1% de los sufragios para poder acceder a la presidencia según el Consejo Electoral yugoslavo, lo que significaba que una segunda vuelta debería ser celebrada. No obstante, el mecanismo de la oposición se puso rápidamente en marcha.

La oposición acusó a Milošević y al Consejo Electoral de manipular los resultados y de no reconocer la legítima victoria de Kostunica. No esperó a que hubiese un recuento oficial, sino que saco a sus partidarios a las calles. Así, dichas manifestaciones alcanzan su pináculo el 5 de octubre del 2000, cuando en las calles de Belgrado los manifestantes se congregan para demandar la salida de Milošević del gobierno y atacan algunos símbolos del régimen, especialmente el edificio de la Radio Televisión Serbia. Finalmente, Milošević abandona el poder el 6 de octubre del 2000, felicitando a Kostunica por su victoria.

Para comprender totalmente el éxito de la oposición serbia, es necesario considerar que fue necesario tanto la connivencia del ejército como de las fuerzas del orden. Así, ni unos ni otros decidieron enfrentarse a los manifestantes, una decisión que la oposición ya conocía antes de la celebración de las elecciones.

Así, este precedente a las revoluciones de colores muestra los principales rasgos características de este tipo de movilizaciones. Por un lado, una unión en bloque de la oposición al ejecutivo que está en el poder. Por otro lado, el imprescindible apoyo por parte de los Estados Unidos en las actividades y el financiamiento de las actividades de la oposición. Y por último, la connivencia de los aparatos de seguridad e inteligencia de los Estados donde se dan esas revoluciones para que éstas tengan un éxito total.

Georgia se tiñe de rosa

Hasta el triunfo de la Revolución de las Rosas en 2003, el ejecutivo de Georgia siempre había intentado mantener una posición intermedia entre Estados Unidos y Rusia. Era la única forma en la cual el país del Cáucaso sur podía mantener cierta independencia y un margen de maniobra en el terreno internacional. En este sentido, Eduard Shevardnadze, presidente de Georgia desde 1995, permitió que Rusia se convirtiese en el árbitro en los contactos diplomáticos entre Georgia y los estados con reconocimiento limitado de Abjasia y Osetia del Sur, mientras que en el año 2002 permitió que tropas y asesores militares estadounidenses se instalasen en territorio georgiano.

Además de su debilidad geoestratégica, Georgia tampoco tenía unas estructuras estatales fuertes, debido principalmente a la extensa red de ONGs que en muchos casos operaban ocupando parcelas que le deberían corresponder al Estado. Esta hegemonía que desarrollaban las ONGs permitió redefinir la agenda política de Georgia hacia asuntos tales como la protección del medio ambiente, los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia liberal. Además, los partidos de oposición se fueron identificando con dichos objetivos, hasta que ONGs por un lado y partidos de oposición por otro acabaron confluyendo a través de la redacción del documento Kmara – “basta” en georgiano –, el cual a su vez fue iniciativa de la Open Society de George Soros en Georgia.

La debilidad geoestratégica de Georgia permitió a los Estados Unidos maniobrar para hacer del país caucásico un apéndice y no un estado aliado, como Shevardnadze pretendía. Este hecho no se debía simplemente por el intento del ejecutivo georgiano de mantener relaciones cordiales con Rusia, sino que el factor que llevó a EEUU a violar directamente la soberanía georgiana fue el gasoducto BTC. Las obras de dicho gasoducto comenzaron en mediados del 2003, dejando fuera del proyecto a Armenia. Así, en esta situación, Georgia se convirtió en un nudo clave del proyecto, el cual había que controlar férreamente. Por consiguiente, el éxito de la Revolución de las Rosas deberá ser entendido no como la mera reacción de Estados Unidos a la nueva política exterior rusa, sino también como el control de uno de los puntos estratégicos del Cáucaso del sur.

El proyecto BTC conecta Baku con Ceyham, vía Tibilisi. La ausencia de Armenia del proyecto se explica debido a las malas relaciones de este país con Azerbayán

Las movilizaciones en contra del gobierno de Shevardnadze se produjeron en agosto del 2003 como causa de la previsible compra de la compañía eléctrica georgiana por parte de Rusia y por el acuerdo entre ambos países en cuestiones referidas al gas y según el cual Gazprom podría llevar a cabo proyectos confidenciales con Georgia. Ambas cuestiones fueron observadas por la oposición, apoyada por instituciones tales como la Freedom House, el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Internacional Republicano, el NED o las organizaciones relacionadas con la Open Society de Soros, como un sacrificio a la soberanía nacional del país.

Las manifestaciones fueron creciendo paulatinamente, hasta que alcanzaron su punto álgido en noviembre de ese mismo año, logrando la oposición reunir a 100.000 manifestantes en apoyo a Saakashvili en la que fue renombrada como la Plaza de la Libertad. La condición para desmovilizar a los manifestantes era la renuncia de Shevardnadze a la presidencia, algo que sucedió el 23 de noviembre, después de que el Parlamento fuese asaltado por algunos de los manifestantes. De esta forma, la Revolución de las Rosas, bautizada así porque los manifestantes llevaban rosas para acompañar sus reivindicaciones, triunfó, afianzando así el control del país por parte de Estados Unidos y la posición pro-atlantista del nuevo ejecutivo liderado por Saakashvili. Además, el triunfo de dicha revolución también fue un laboratorio perfecto para el desarrollo de todo el potencial de las ONGs a la hora de dar una cobertura a la entrada de los Estados Unidos en la zona y también nuevas formas de poner a prueba la democracia liberal.

ARTÍCULO RELACIONADO: El Cáucaso, un hervidero sin solución a la vista (Fernando Arancón, Diciembre 2014)

La Revolución Naranja o la primera caída de Viktor Yanukóvich

Cuando en el año 2014 se produjo el Maidan, fueron muchos los que ligaron los sucesos del año anterior a los sucesos de la Revolución Naranja del 2004, o al menos quisieron ver en el Euromaidan la maduración de los movimientos sociales en Ucrania durante los últimos 15 años. Al igual que el caso yugoslavo y georgiano, en el caso ucraniano el principal motivo por el que surgió la Revolución Naranja fue el de evitar que Rusia pudiese reconstruir su esfera de influencia, especialmente en un país que está dividido – en términos genéricos – entre un oeste a favor de occidente y un este a favor de mantener mayores relaciones con Rusia.

La Ucrania anterior a la Revolución Naranja se encontraba liderada por Kuchma, el cual tenía el objetivo de mantener una cierta posición intermedia entre Occidente y Rusia. La estrategia de Kuchma podía tener dos posibles resultados; o bien que las instituciones ucranianas se fortalecieran y se situaran por encima de los oligarcas del país, o bien que se alinease totalmente con una de las dos grandes potencias que buscaban atraerla a su esfera de influencia. Con la llegada de la Revolución Naranja ocurrió lo último, provocando una total alineación de Ucrania con los intereses atlantistas de EEUU.

Los líderes de la Revolución Naranja fueron Yúshchenko y Timoshenko, los cuales habían tenido posiciones de responsabilidad gubernamental en años anteriores al 2004. Ambos personajes eran los adecuados para encabezar a la oposición ucraniana contra el presidente Kuchma y contra aquellos que lo apoyaban, principalmente el Partido de las Regiones de Yanukovich. Sin embargo, para que ambos líderes pudiesen llegar al poder era necesario organizar a la oposición tal y como sucedió en los casos anteriormente estudiados y el apoyo económico y logístico de los Estados Unidos.

En relación con el apoyo estadounidense, este se logró a partir de enero del 2003, cuando el ejecutivo liderado por Bush anunció que se retiraban las ayudas concedidas al estado ucraniano debido a que supuestamente Ucrania vendió radares a Irak en el año 2002, algo que nunca fue demostrado. Además, también se anunció que este dinero iría destinado a la oposición ucraniana con el fin de que obtuviesen la victoria en las próximas presidenciales del 2004. Por otro lado, en relación con la unión de la oposición, Yúshchenko y Timoshenko contaban con el respaldo de la oposición en el Parlamento de Ucrania, la cual era mayoritaria en dicha cámara. No obstante, era necesario replantear las tácticas de comunicación de la oposición con el objetivo de asegurarse la victoria. Para eso, se usaron a los líderes de Otpor, los cuales estuvieron en Ucrania varias semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentó a Yanukovich contra Yúshchenko. Los miembros de Otpor ayudaron a crear una nueva marca, Pora – en ucraniano, “¡Es el momento!” – para reclutar y movilizar a la población, difundir mensajes entre la gente y encontrar formas de financiación. Además, cabe añadir que la oposición ucraniana recibió un total de 14 millones de dólares procedentes de organizaciones como la Freedom House, la NED o la Iniciativa de Cooperación Polaco-Ucraniano-Americana.

Cuando la segunda vuelta de las elecciones llegó, la oposición se apresuró rápidamente a negar los resultados oficiales que daban como vencedor a Yanukovich. Según los sondeos a pie de urna de la oposición, el vencedor había sido Yúshchenko. Los principales países de la comunidad internacional apoyaron inmediatamente las reivindicaciones de la oposición sobre repetir de nuevo la segunda ronda de las elecciones, al tiempo que la oposición sacó la gente a las calles, manteniendo las movilizaciones durante un tiempo prolongado, forzando así a la Corte Suprema Ucraniana a que se repitiesen de nuevo las votaciones a fines de diciembre de 2004, dando en esta ocasión como vencedor a Yúshchenko con el 52% de los sufragios.

Los tulipanes que florecieron en Kirguistán

Al igual que habían hecho sus homólogos en Ucrania y Georgia, Askar Akayev intentó buscar una posición neutral entre los intereses de las dos principales potencias que ambicionaban incluirla en sus respectivas esferas de influencia. Sin embargo, como en los casos anteriormente mencionados, la estrategia no tuvo éxito y Akayev acabó cayendo en la Revolución de los Tulipanes del año 2005.

El régimen dirigido por Akayev comenzó a experimentar problemas cinco años antes de su derrocamiento, por las fechas del 2000. La llegada de EEUU a la zona supuso un balón de oxígeno para un ejecutivo que observaba cómo los cuadros de la administración y de las fuerzas del orden se mostraban cada vez más hostiles. Sin embargo, tres años después de la concesión del apoyo estadounidense, su ejecutivo decidió dar un giro en su política sobre Kirguistán y exigir al gobierno kirguizo un mayor compromiso con la democracia y los Derechos Humanos en el país. Como el gobierno de Akayev no se mostraba receptivo a los nuevos deseos de su “mecenas”, las autoridades estadounidenses decidieron apoyar al líder opositor Kurmanbek Bakiyev, el cual había sido primer ministro hasta marzo del 2002. Más aún, la mayor parte de la élite opositora que tomaría las riendas del país tras el 2005 había salido del mismo gobierno al que acusaba – correctamente – de corrupción.

El cambio de estrategia de Estados Unidos sobre Kirguistán se debió a dos factores. Por un lado, la mejora de las relaciones entre Kirguistán y China, el cual suponía un aumento de la colaboración económica y política entre ambos Estados. Por otro lado, la mejora de las relaciones entre Uzbekistán, país vecino de Kirguistán y Rusia, lo que suponía el estrechamiento de lazos especialmente en el terreno militar. Así, ante la situación, Estados Unidos debía dar algún tipo de respuesta a este desafío ruso-chino en una zona geoestratégica del espacio postsoviético. En este sentido, decidió consolidar su posición en la región a través del control indirecto de Kirguistán.

Para lograr lo anteriormente mencionado, se siguió un esquema similar al de Yugoslavia, Georgia y Ucrania. Por un lado, la oposición comenzó a recibir grandes cantidades de dinero, las cuales llegaron a sumar un total de 50 millones de dólares. Así, dicho dinero fue aportado especialmente por el Institute For International Research (IRR) y por el NED. En relación con el IRR, esta organización sufragó mayoritariamente los gastos de una imprenta que publicaba seis periódicos de oposición al gobierno de Akayev. En lo referente al NED, su campaña más importante fue la organización de la sociedad civil y la unión de ésta con la oposición. En este sentido se crearon organizaciones civiles tales como la Coalition for Democracy and Civil Society o la Civil Society Against Corruption, que trabajaron estrechamente con la oposición. Además, otra de las campañas más relevantes del NED fue la preparación de observadores electorales con aires de independencia, los cuales acabarían siendo candidatos de la oposición en las parlamentarias de febrero del 2005, apenas dos meses antes de la caída de Akayev.

Finalmente, tras los esfuerzos de unir a la oposición, Estados Unidos obtiene su objetivo de expulsar a Akayev del poder cuando la movilización masiva de los seguidores de la oposición obligó al presidente kirguís a abandonar el país y refugiarse en Rusia ante las acusaciones de fraude y manipulación de la elecciones legislativas de febrero de 2005. Finalmente, Akayev presentó y anunció su dimisión como Presidente de Kirguistán a comienzos de abril.

A quince años vista

Tras haber pasado 15 años desde la primera revolución de color, ¿qué se puede concluir de dichos acontecimientos? En primer lugar, se debe mencionar que la evolución posterior a las revoluciones de colores tuvo un desigual éxito para los Estados Unidos. En el caso de Georgia, ésta se convirtió en un aliado estable de EEUU, aunque para ello debió pagar el apoyo brindado por Rusia a sus dos territorios separatistas, Abjasia y Osetia del Sur. Por otro lado, en cuanto a Ucrania, los acontecimientos del Euromaidan demostraron que el país se encuentra entre dos potencias internacionales y elegir únicamente por una de ellas puede tener consecuencias relevantes como la pérdida del control sobre Crimea o las zonas del Donbass. Por último, en lo referente a Kirguistán, en la república centroasiática el éxito de la revolución de color fue efímero, ya que hace unos meses el actual ejecutivo kirguís ratificó los documentos para unirse a la Unión Económica Euroasiática.

Por otro lado, las revoluciones de colores no detuvieron a Rusia en la recomposición de su órbita de influencia en el espacio postsoviético. No sólo esto se refiere a la clara injerencia militar en el conflicto ucraniano que aún se está desarrollando, sino también en la involucración de tropas rusas en la guerra de Georgia del año 2008. No obstante, las revoluciones de colores fueron un éxito a la hora de forzar cambios gubernamentales y establecer gobiernos aliados con los Estados Unidos a través de cauces democráticos y liberales. Lo que anteriormente se solía llevar a cabo a través de golpes de Estado y acciones encubiertas de la CIA y otros servicios de inteligencia, ahora se lleva a cabo a través de la sociedad civil y de la oposición, transfiriendo dinero de forma pública con el fin de promocionar los Derechos Humanos y la democracia liberal. Quizás el panorama internacional actual sea multipolar y quizás nos encontremos en los primeros momentos de la Nueva Guerra Fría, pero lo que parece claro ahora mismo es que la hegemonía cultural y política sigue siendo cuestión de un polo: Estados Unidos.